新生児期の2〜3時間おきから、1歳頃には4〜5時間へと自然に延びていくのが一般的です

赤ちゃんのミルク間隔は、その成長とともに大きく変化していきます。しかし、赤ちゃんには個人差があり、必ずしも教科書通りにいかないことも多いため、多くの保護者の方が悩みを抱えるポイントでしょう。

ここでは、月齢ごとの平均的な間隔がなぜ重要なのか、そして赤ちゃんの胃の容量拡大や脳の発達といった成長ステップがミルク間隔にどのように反映されるのかを解説します。さらに、個々の赤ちゃんに合わせた柔軟な対応のヒントを、科学的根拠に基づいて分かりやすくお伝えします。

目次

【月齢別】ミルク間隔、これでOK?〜成長サインと平均リズム〜

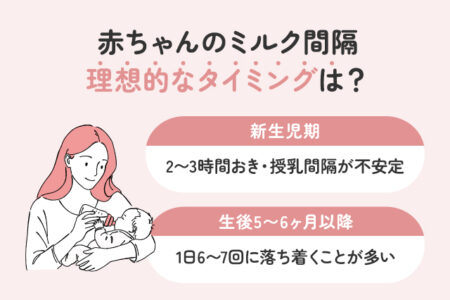

赤ちゃんのミルク間隔は、成長とともに変化します。まずは月齢ごとの平均的な間隔と、それがなぜ重要なのかを見ていきましょう。

| 月齢 | 平均的なミルク間隔 |

|---|---|

| 0〜1ヶ月 | 2〜3時間 |

| 1〜2ヶ月 | 2.5〜3.5時間 |

| 2〜3ヶ月 | 3〜4時間 |

| 3〜4ヶ月 | 3.5〜4.5時間 |

| 4〜6ヶ月 | 4時間前後 |

| 6ヶ月以降 | 離乳食の進み具合に応じて4〜5時間 |

この間隔が大切なのは、赤ちゃんの胃の容量拡大、満腹中枢の神経発達、そしてホルモン分泌リズムの確立といった成長ステップが反映されるからです。

例えば、新生児期には5〜7mLしかなかった胃が、1ヶ月で60〜80mLへと大きく拡大します。器が大きくなれば1回に飲める量が増え、自然と次の授乳までの時間が延びるのです。

また、生後2〜3ヶ月頃には脳の満腹中枢が発達し、飲みすぎを防ぐ信号を発するようになります。これにより「ちょこちょこ飲み」が減り、間隔が安定してきます。空腹ホルモン(グレリン)や睡眠ホルモン(メラトニン)のリズムも整い、夜間授乳が減って昼夜のリズムがつきやすくなります。

これらの変化を知ることで、ミルク間隔の変動が赤ちゃんの成長によるものであると理解でき、不安なく次の対応を考えられるでしょう。

新生児〜生後4ヶ月頃の授乳:頻回でも大丈夫?授乳間隔とミルクの量

この時期は授乳が最も頻繁で、保護者にとっては試行錯誤の連続かもしれません。

新生児期の胃の容量と授乳間隔

生まれたばかりの赤ちゃんの胃はビー玉ほどで、わずか5〜7mLしか入りません。それが1週間でクルミ大の約30mLに成長しますが、それでも非常に小さいです。

母乳の胃排出時間は約1時間半、人工乳は約2時間半と短く、すぐに空腹になるため、新生児期は2〜3時間おきの授乳が必要になります。

夜間も授乳が欠かせないのは、肝臓の機能が未熟で血糖を長時間安定させられないためです。夜間の頻回授乳は、赤ちゃんのエネルギー補給だけでなく、母乳育児においては母乳分泌を促進する重要な役割も果たします。

授乳間隔が短すぎる場合の対処法

授乳間隔が1時間前後と短すぎる場合、医学的トラブル(胃食道逆流症や舌小帯短縮症など)の可能性もありますが、まずは深いラッチオン(乳輪までしっかりくわえる)ができているかを確認しましょう。

一度にしっかり飲めるように調整することで、結果的に間隔が延びやすくなります。また、頻回授乳が続く場合は、母乳だけではカロリー不足の可能性も。体重増加が1日25〜30g程度あるかを確認し、もし不順な場合はミルク補足も検討しましょう。

不安を感じたら、助産師への相談が非常に重要です。体重増加の停滞、黄疸の悪化、乳房トラブルなどのサインがあれば、迷わず相談してください。助産師は、授乳姿勢の調整や搾乳指導、心のケアまで多角的にサポートしてくれます。

離乳食スタート!生後5〜6ヶ月以降のミルク間隔とバランス

離乳食の開始とともに、授乳間隔は変化し、食事が栄養の中心となっていきます。

離乳食開始による授乳回数の変化とバランス

WHOは生後5〜6ヶ月での離乳食(補完食)開始を推奨しています。これは、この時期から母乳やミルクだけでは赤ちゃんのエネルギー必要量を満たせなくなるためです。

離乳食導入後、授乳回数は平均で1日6〜7回に落ち着くことが多いです。母乳中の免疫成分は重要であり、離乳食との併用は食物アレルギーの発症リスクを減らす可能性も示唆されています。

離乳食が始まっても、まずは「食事 → 授乳」の順序を守りましょう。固形食で胃が満たされてから授乳することで、消化吸収がスムーズになり、赤ちゃんが満腹感を学ぶ助けにもなります。離乳初期は授乳量を従来の8割程度維持し、徐々に離乳食の割合を増やしていきます。

| 離乳食ステップ | 離乳食の目安 | 授乳回数とミルク量の目安 |

|---|---|---|

| 5〜6ヶ月(1回食) | 1日1回(10〜20g程度のペースト) | 6〜7回、母乳は欲しがるだけ、ミルクは140〜160mL |

| 7〜8ヶ月(2回食) | 1日2回(1回あたりおかゆ50g+野菜15g+たんぱく質10g) | 5〜6回、母乳は欲しがるだけ、ミルクは160〜180mL |

| 9〜11ヶ月(3回食) | 1日3回(1回あたり軟飯80g+野菜30g+たんぱく質15g)+捕食1回 | 3〜4回、母乳は欲しがるだけ、ミルクは180〜200mL |

数字で見ると、離乳食の回数と量が増えるにつれて授乳回数が段階的に減っていることがわかります。特に7〜8ヶ月で2回食に移行するタイミングは日中の授乳が1〜2回減りやすく、9ヶ月を過ぎる頃には夜間授乳がなくても十分な栄養をとれる赤ちゃんも珍しくありません。

母乳育児・ミルク育児・混合授乳の場合

生後5〜6ヶ月ごろの母乳育児では、昼間はおおむね3〜4時間、夜間は4〜6時間の間隔で授乳する赤ちゃんが多いです。これは胃容量の拡大とメラトニン分泌リズムの確立によるものです。母乳量を安定させるには、授乳前後の水分補給と食事カロリーの確保が重要です。

ミルク育児の場合、体重5kgなら1回160mL・1日6回、7kgなら200mL・1日5回などが一般的な目安です。1日の総量は1000mL前後に抑えると胃腸への負担を避けられます。

混合授乳では、まず母乳を与え、その後に足りない分だけミルクを追加する「トップアップ方式」が実践的です。目安は「体重(kg)×10=1回のミルク上限(mL)」で、例えば体重5kgなら最大50mLです。

これで安心!赤ちゃんの個性別ミルク間隔と柔軟な対応

赤ちゃんの性格や気質はさまざまです。そのため、授乳間隔にも個性が出てきます。

赤ちゃんの個性に合わせた授乳

心理学では「ハイニードベビー(要求度が高い赤ちゃん)」と「イージーベビー(適応しやすい赤ちゃん)」という区分がよく知られています。

ハイニードベビーは、頻繁な身体的接触を求め、生活リズムが不規則になりがちです。欲求に素早く応える「リクエスト授乳」が有効でしょう。

イージーベビーは、環境変化への適応が早く、比較的安定したリズムを持っています。一定のルーティンを守った「タイムスケジュール授乳」が機能しやすいでしょう。

授乳間隔が短い場合・長い場合の注意点と対応

授乳間隔が1時間ほどしか空かず、何度も欲しがる場合は、グローススパート(成長期)の可能性があります。この時期の頻回授乳は生理的な現象で、体重増加が順調であれば問題ないことがほとんどです。ただし、体力的に厳しい場合は、おくるみ、抱っこでの揺らし、少量の湯冷まし、ホワイトノイズなどで間隔を伸ばす工夫も試せます。

一方で、授乳間隔が4〜5時間と長く空きすぎると、栄養不足や哺乳意欲の低下を招くことがあります。以下の「緊急サイン」が見られたら、24時間以内に医療機関を受診してください。

- 体重が1週間で50g以下しか増えない、または成長曲線の下限を下回る

- 1日のおしっこが5回未満で色が濃い

- ぐったりして反応が鈍い、肌の張りが弱い

- 泣き声に力がなく、高音でか細い

長すぎる間隔が続く場合は、眠りの浅い周期を狙って「起こし授乳」を取り入れると安全です。

1歳からのミルク間隔と卒乳:スムーズに進める栄養ケア

1歳を過ぎると、赤ちゃんはより活発になり、いよいよ卒乳に向けて本格的に進んでいく時期です。

卒乳の計画的な進め方とタイミング

卒乳を成功させるには、家族のスケジュールと子どもの発達状況を考慮し、明確なゴールを設定することが大切です。保育園入園や職場復帰など、大きな環境変化を避けた時期を選びましょう。

計画は3段階で進めます。

- 昼間の授乳回数を減らす:外遊びやおやつで気をそらす。

- 夜間授乳を縮小する:抱っこや背中トントンで対応し、深夜1回に限定するなど。

- 入眠前授乳の卒業:ぬいぐるみや子守唄など、新たな「入眠儀式」を導入し安心感を維持する。

卒乳のタイミングは、1日3回の離乳食をしっかり完食できているか(茶わん半分〜1杯程度)、体重が成長曲線内に収まっているか、そして授乳より遊びに興味を示すことが増えたか、といったサインで見極めます。

赤ちゃんの気持ちに配慮した卒乳

卒乳は授乳をやめるだけでなく、新しいコミュニケーション方法に移行するプロセスです。ハグ、頬ずり、読み聞かせなど、授乳以外のスキンシップを増やすことで情緒的な安心を補完できます。

夜泣きには、ホワイトノイズやタッチケア(背中をさする「サークルストローク」、足裏を刺激する「フットプレス」など)も有効です。

「おっぱいはバイバイしてご飯をいっぱい食べようね」と繰り返し伝えたり、卒乳をテーマにした絵本を読み聞かせたりして、子どもが状況を受け入れられるようサポートしましょう。

卒乳後の栄養管理とミルク量の調整

1歳半を過ぎると、赤ちゃんの推定エネルギー必要量は1日900〜1000kcalになります。この時期にフォローアップミルクを続ける場合、1日300mLを上限にするのが推奨されています。これは、ミルク由来カロリーが総摂取カロリーの3割を超えないように設計された目安です。

特に不足しやすい栄養素はカルシウムとビタミンDです。ヨーグルト、青魚、きのこ類などを積極的に食事に取り入れましょう。

卒乳後に悩みがちな便秘対策としては、水溶性食物繊維(オートミール、バナナ、さつまいもなど)と十分な水分補給が鍵です。起床直後、食事前後、入浴後など、こまめにコップ100mLの水や麦茶を与える習慣をつけましょう。

【Q&A】ミルク間隔の「困った」を解決!よくある疑問と対策

最後に、ミルク間隔に関してよくある疑問とその回答をまとめました。

Q: 授乳間隔が毎回バラバラで不安です

A: 新生児期は、特に授乳間隔が不安定なのが普通です。もし体重増加が順調(1日25〜30g)であれば、心配ありません。 赤ちゃんのペースに合わせて授乳を続けましょう。

Q: 夜間授乳はいつまで続きますか?

A: 個人差はありますが、離乳食が1日3回になる9〜11ヶ月頃に、夜間授乳が自然に減っていくことが多いです。焦らず、赤ちゃんの準備が整うのを待ちましょう。

Q: ミルクを飲んだ直後に欲しがります

A: それはグローススパート(急成長期)のサインかもしれません。一時的にミルクの必要量が増えている可能性があります。もし2〜3日続くようであれば、一時的に量を増やしてあげても大丈夫です。

Q: 授乳間隔を空けすぎて心配です

A: 赤ちゃんが1日6回以上おしっこが出ていて、体重増加も順調であれば、基本的には心配いりません。 元気があるようなら、様子を見てあげましょう。

(まとめ)赤ちゃんのミルク間隔、月齢別の理想的なタイミングとは

新生児から1歳までの赤ちゃんのミルク間隔は、胃の成長や脳の発達に伴い大きく変化します。一般的に、新生児期の2〜3時間おきから1歳頃には4〜5時間へと自然に延びていきますが、赤ちゃんには大きな個人差があるのが特徴です。

赤ちゃんのミルク間隔は成長の証であり、その子らしさの表れでもあります。月齢ごとの目安を参考にしつつ、何よりも大切なのは目の前の赤ちゃんのサインを読み取り、愛情を込めて寄り添うことです。困ったときは専門家を頼りながら、ご家族にとって心地よい授乳リズムを見つけていきましょう。