赤ちゃんの飲みムラは、生後6ヶ月頃から徐々に落ち着き、1歳前後にはほとんど気にならなくなることが多いです

赤ちゃんの授乳やミルクには「飲みムラ」がつきものです。昨日はしっかり飲んでいたのに、今日は半分も飲まない、といった変化に不安を感じる保護者は少なくありません。飲みムラは病気のサインなのか、それとも自然な成長の一部なのかを見極めることが大切です。

実際、赤ちゃんの飲みムラは多くの場合、一時的かつ生理的なもので、成長とともに解消していきます。本記事では、飲みムラの原因や時期ごとの特徴、いつまで続くのか、そして安心して見守るための工夫やサポートについて詳しく解説します。

目次

赤ちゃんの飲みムラが起きる理由

授乳やミルクにムラがあるのは、保護者にとって最初に直面する悩みの一つです。まずは、飲みムラがなぜ起こるのか、その背景や典型的なシチュエーションを理解しておくことが安心につながります。

授乳やミルクにムラがあるのは、保護者にとって最初に直面する悩みの一つです。まずは、飲みムラがなぜ起こるのか、その背景や典型的なシチュエーションを理解しておくことが安心につながります。

飲みムラが起きる背景

赤ちゃんの飲みムラは、成長に伴う自然な変化として多くの家庭で経験されます。生まれたばかりの赤ちゃんは胃の容量が小さく、1回に飲める量に限界があります。そのため、日によって満腹感に差が出やすく、飲んだり飲まなかったりとムラが生じるのです。

さらに、発達のスピードやその日の体調、睡眠リズムによっても欲しがる量は変化します。母乳育児では、母乳の分泌量や味の変化(母親の食事や体調による)が影響することもあります。

一方、ミルク育児の場合は分量を数値で把握できるため安心しやすいですが、哺乳瓶の乳首の形や流量が合わないことで飲みムラが出ることがあります。このように、母乳とミルクでは飲みムラの要因に違いがある点も理解しておくとよいでしょう。

よく見られるシチュエーション

飲みムラは、特定の場面や状況で起こりやすい傾向があります。たとえば、日中はよく飲むのに夜はあまり飲まない、または夜中だけ頻繁に欲しがるといった「時間帯の違い」によるムラがあります。

また、外出や来客など環境の変化があると落ち着いて飲めなくなることもあります。哺乳瓶の乳首サイズが合わず飲みにくい、母乳の勢いが強すぎてむせてしまうなど「授乳環境や器具の要因」による飲みムラもあります。

このように、シチュエーションによって飲む量が変わるのは珍しくないことです。

個人差と成長の目安

一方で、飲みムラの程度や期間には赤ちゃんごとの「個性」が大きく影響します。おっとりしたタイプの赤ちゃんは飲むのに時間がかかり、1回量が少なめになることもあります。逆に活発なタイプは一気に飲み切るため、飲み終わるのが早くムラが大きく見えることがあります。

また、成長の目安として厚生労働省が示す乳児の標準体重増加は、生後3か月までは1日25〜30g、生後6か月までは15〜20g程度です。こうした基準を参考にし、体重が増えているか、発達が順調かを見極めれば、飲みムラ自体を過度に心配する必要はありません。

飲みムラはいつまで続く?月齢別の特徴と目安

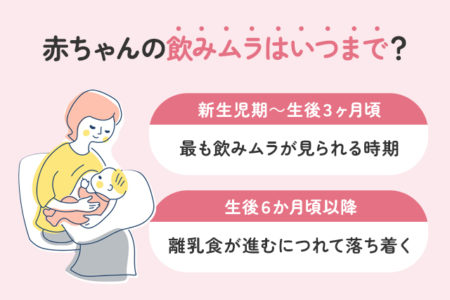

飲みムラは永遠に続くわけではありません。赤ちゃんの発達に応じて徐々に落ち着いていくものです。ここでは月齢ごとの特徴を整理し、保護者が目安を持てるように解説します。

生後0〜3か月頃の特徴

新生児期から生後3か月頃は、飲みムラが最も大きく見られる時期です。赤ちゃんの胃の容量は出生時で約20〜30ml程度しかなく、まだ長時間ためておけません。そのため、授乳回数も1日8〜12回と多く、1回あたりの飲む量も安定しません。

たとえば生後1か月の目安は1回あたり80〜120ml程度、生後3か月では100〜140ml程度とされていますが、日によって差が出るのは自然なことです。排泄の回数や体重増加が正常であれば、過度な心配は不要です。

ただし、この時期は脱水に陥りやすいため、母乳やミルクの回数が極端に減る場合は早めに相談することが安心につながります。

生後4〜6か月頃の変化

首がすわり、寝返りなど体の発達が進むとともに、赤ちゃんは授乳にも慣れてきます。この頃になると授乳の間隔が延び、1回あたりの量も増えて比較的リズムが整ってきます。目安としては、1回140〜200ml程度を1日5〜6回飲むケースが一般的です。

しかし同時に、周囲の音や動きに気を取られて集中できず、飲んだりやめたりを繰り返すことがあります。成長スパートがあると、一時的にいつもより多く欲しがることもあり、飲みムラが再び目立つこともあります。

離乳食開始後(6か月以降)の傾向

生後6か月を迎えると離乳食が始まり、栄養の一部を食事から摂取するようになります。そのため、母乳やミルクの量は徐々に減っていき、飲みムラも目立たなくなっていきます。

この時期の目安は1回200ml前後を1日3〜5回程度で、離乳食の進み具合によって調整されます。1歳前後になると1日2〜3回の授乳やミルクで十分となり、飲みムラの悩みも次第に減っていくでしょう。

月齢ごとの授乳回数と1回量の目安

| 月齢 | 1日の授乳回数(目安) | 1回あたりの量(目安) | ポイント |

|---|---|---|---|

| 0〜1か月 | 8〜12回 | 80〜120ml | 胃が小さいため頻回授乳が必要 |

| 2〜3か月 | 7〜8回 | 100〜140ml | まとまって飲めるようになり始める |

| 4〜5か月 | 5〜6回 | 140〜200ml | 授乳間隔が安定し始める |

| 6〜8か月 | 4〜5回 | 200ml前後 | 離乳食開始、徐々にミルクが減る |

| 9〜12か月 | 2〜3回 | 200ml前後 | 離乳食が主役となり、飲みムラは減少 |

飲みムラと病気の見分け方

飲みムラは自然な現象である一方、体調不良のサインとして現れることもあります。見極めのためには「赤ちゃんの全体的な様子」を把握することが欠かせません。ここでは、安心できるケースと注意が必要なケースを具体的に整理します。

飲みムラは自然な現象である一方、体調不良のサインとして現れることもあります。見極めのためには「赤ちゃんの全体的な様子」を把握することが欠かせません。ここでは、安心できるケースと注意が必要なケースを具体的に整理します。

心配のいらないケース

赤ちゃんが機嫌よく過ごし、排泄や睡眠のリズムが普段通りであれば、多くの場合は成長に伴う自然な飲みムラです。

例えば、授乳量が一時的に減っても、その翌日や翌々日にしっかり飲んでバランスをとることはよくあります。成長曲線に沿って体重が増えているかを定期的に確認することで、必要な栄養を取れているかを把握できます。

受診を検討すべきサイン

次のような状態が見られる場合には、病気の可能性を考え、小児科への相談が勧められます。

- 体重が数週間にわたり増えない、あるいは減っている

- おしっこが1日5回未満しか出ない、便が数日間止まっている

- ぐったりして元気がない、泣き声が弱い

- 38℃以上の発熱や繰り返す嘔吐、下痢がある

- 口の中や唇が乾き、泣いても涙が出ない

こうした症状は脱水や感染症の兆候であることも多く、早めの受診が重要です。

日常的に確認したいポイント

保護者が安心するためには、日々の観察が欠かせません。授乳量や排泄回数を記録し、数日単位で振り返ると実際の栄養摂取量が見えやすくなります。体重測定は毎日でなくてもよく、週に1度程度でも成長の傾向を把握するには十分です。

また、健診時に医師や保健師から「体重増加が少ない」「母乳の飲みが弱い」と指摘を受けるケースもあります。健診で不安を指摘された場合は、記録を提示しながら具体的に相談すると、次の対応策を明確にできます。

飲みムラにどう対応する?具体的な対処法

飲みムラが気になっても、無理に飲ませようとするのは逆効果になることがあります。環境や授乳方法を工夫し、赤ちゃんに合わせた対応を取ることが大切です。

飲みムラが気になっても、無理に飲ませようとするのは逆効果になることがあります。環境や授乳方法を工夫し、赤ちゃんに合わせた対応を取ることが大切です。

無理に飲ませない工夫

赤ちゃんが嫌がるときは、一度休憩を入れて時間を置くことも大切です。授乳前におむつを替える、少し抱っこして気分を落ち着けてから再開するなど、小さな工夫で飲みやすくなることもあります。

また、眠りに入る直前のリラックスしたタイミングで授乳すると、警戒心が薄れてスムーズに飲むケースも多いです。授乳が嫌な体験にならないよう、赤ちゃんのサインに合わせて柔軟に対応しましょう。

環境や授乳姿勢の見直し

赤ちゃんは周囲の刺激にとても敏感です。授乳時は静かで落ち着いた環境を整え、テレビやスマートフォンの音を避けると集中しやすくなります。照明を少し暗めにしてあげるのも効果的です。

抱き方や角度も重要で、横抱き・縦抱き・リクライニングなどいくつかの姿勢を試すと、赤ちゃんが飲みやすいポジションが見つかります。哺乳瓶の乳首サイズが合わない場合も飲みムラの原因になるため、月齢や成長に応じたものを選びましょう。

母乳・ミルクの量と記録の取り方

飲みムラを不安に思うときこそ「数日単位での確認」が役立ちます。1日ごとの増減に一喜一憂するのではなく、数日間の平均で必要量を満たしているかを見極めることが大切です。

母乳は直接量を測れませんが、排泄や体重の増えをチェックすれば十分判断可能です。ミルクの場合は1回量を記録し、平均値を出すと安心につながります。スマートフォンアプリやノートを活用すれば、医師や助産師に相談する際に的確に状況を伝えられます。

保護者が安心するためのサポート

飲みムラに悩むのは保護者にとって自然なことです。不安を和らげるには、専門家や地域の支援を上手に活用し、赤ちゃんの個性を理解することが重要です。

相談できる場所(健診・専門家・地域支援)

定期健診では、授乳量や成長の相談が可能です。加えて、地域の保健センターや子育て支援センター、母乳外来、助産師外来などは、身近に利用できる安心の場です。電話相談やオンライン相談を設けている自治体も増えています。

医師や助産師に加え、管理栄養士による栄養指導を受けられる機会もあります。「一人で悩むのではなく、まず聞いてみる」ことで状況が整理され、安心感が得られるでしょう。

赤ちゃんの個性を尊重する心構え

飲みムラは「問題」ではなく「個性」であることも多いものです。保護者が「今日飲まなかった分は明日取り返すかもしれない」と前向きに捉えることで、不安は軽減します。

さらに大切なのは、保護者自身の心身の余裕です。「どうして飲んでくれないの?」と焦ってしまうと、その緊張感が赤ちゃんに伝わり、ますます飲みが進まない悪循環になることもあります。

ときには授乳を中断して深呼吸をしたり、家族に協力してもらって気分転換を図るなど、保護者のリフレッシュも必要です。赤ちゃんの個性を尊重しながら、無理のない範囲で工夫を続ける姿勢が安心につながります。

よくある質問(Q&A)

赤ちゃんの飲みムラについては、多くの保護者が同じような不安を抱きやすいものです。ここでは、特によく寄せられる質問を取り上げ、実際の育児の場面で役立つ回答をまとめました。

赤ちゃんの飲みムラについては、多くの保護者が同じような不安を抱きやすいものです。ここでは、特によく寄せられる質問を取り上げ、実際の育児の場面で役立つ回答をまとめました。

Q1.ほとんど飲まない日があっても大丈夫?

A.機嫌がよく、排泄も普段通りであれば一時的な飲みムラの可能性が高いです。ただし、2日以上続き体重増加が見られない場合は医師に相談してください。

Q2.母乳とミルクで飲みムラに違いは?

A.母乳は量を測りにくいため不安が強まりやすいですが、排泄と体重が順調であれば問題ありません。ミルクも同様に日によって飲む量が変動するのは自然です。

Q3.離乳食開始後に飲みムラが増えたけど問題ない?

A.離乳食の進み具合によって母乳やミルクの量が減るのは自然です。体重増加や機嫌が良ければ心配はいりません。

Q4. 夜間だけよく飲むのはなぜ?

A.夜間は静かで赤ちゃんが集中しやすく、安心して飲めるためです。成長とともに昼間の授乳も安定してきます。

Q5.哺乳瓶を嫌がるのも飲みムラ?

A.はい。乳首のサイズや材質が合わないと、赤ちゃんが飲みにくさを感じて嫌がることがあります。違う種類を試すと改善する場合があります。

(まとめ)赤ちゃんの飲みムラはいつまで?成長段階と見守り方

赤ちゃんの飲みムラは、生後6ヶ月頃から徐々に落ち着き、1歳前後にはほとんど気にならなくなることが多いです

赤ちゃんの飲みムラは、多くの場合成長過程で自然に見られる一時的な現象です。特に新生児期から生後6か月頃までは目立ちますが、離乳食が進むにつれて次第に落ち着いていきます。

体重や排泄が順調であれば過度な心配は不要ですが、体重が増えない、発熱や下痢などを伴う場合は医師に相談することが安心です。赤ちゃんの個性を理解し、相談窓口や専門家を活用しながら育児に取り組むことで、保護者も安心して赤ちゃんの成長を見守ることができるでしょう。