産褥期に食事制限を行うと体の回復が遅くなるため、長期的な視点でゆっくりと産後ダイエットに取り組みましょう

出産を終え、育児に奮闘する日々を送る中で、妊娠中に増えた皮下脂肪や体形の変化に悩む方は少なくありません。産後ダイエットを始めるにあたり、食事制限は有効な手段の一つですが、無理な食事制限はママや赤ちゃんの健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

出産を終え、育児に奮闘する日々を送る中で、妊娠中に増えた皮下脂肪や体形の変化に悩む方は少なくありません。産後ダイエットを始めるにあたり、食事制限は有効な手段の一つですが、無理な食事制限はママや赤ちゃんの健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、産後ダイエットにおける食事制限の注意点について詳しく解説します。安全かつ効果的に産後ダイエットを進めるために、ぜひ参考にしてください。

目次

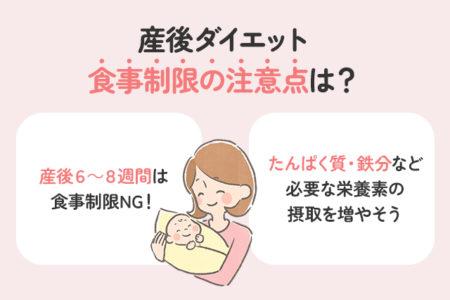

産後すぐの過度な食事制限はNG

出産後は、妊娠中に増えた脂肪や体重を減らすため、食事制限を考える方もいるかもしれません。しかし、産後すぐの食事制限は禁物です。

出産後は、妊娠中に増えた脂肪や体重を減らすため、食事制限を考える方もいるかもしれません。しかし、産後すぐの食事制限は禁物です。

産褥期

なぜなら、産後すぐの食事制限は、母体の健康を損なう可能性があるからです。産後6~8週間までの期間は「産褥期(さんじょくき)」と呼ばれ、体を休ませることを優先しなければならず、適切な栄養補給が求められます。

しかし、産褥期に食事制限を行うと体の回復が遅くなり、産後うつや感染症のリスクが高まります。産後は出産や授乳でエネルギー消費が大きく、免疫力が低下しやすいため、まずは体の回復を優先させるようにしましょう。

身体への負担

産後は、悪露(おろ)と呼ばれる出血が起こります。妊娠中に大きくなった子宮を元に戻すため、子宮が収縮している状態です。

また、出産により会陰にも負担がかかっており、会陰の回復も必要です。さらに、産後はホルモンのバランスが変化し、精神的に不安定になりやすい時期のため、無理な食事制限は産後うつを引き起こす可能性があります。

極端なカロリー制限は母乳の質に影響する

産後すぐの食事制限を避けなければならないのは、母乳の質に影響を及ぼす理由もあります。

産後すぐの食事制限を避けなければならないのは、母乳の質に影響を及ぼす理由もあります。

授乳中の消費カロリー

授乳中は、通常より1日あたり約450~500kcalのエネルギーを多く消費するため、むしろ普段より摂取カロリーを増やさなければなりません。

母乳育児を行っている間は、通常より母体の消費カロリーが多くなるため、食事制限をしなくても自然と妊娠前の体形に戻っていくのが一般的です。無理に食事制限を行うより、栄養を十分摂って母乳をたくさん出し、赤ちゃんに飲ませたほうが効率的だと言えます。

もしも産後すぐに食事制限をした場合、母乳をつくるためのカロリーが不足し、量が減ったり質が悪くなったりする可能性があります。十分な母乳が出ないと赤ちゃんの栄養不足につながり、成長が促されなくなる可能性があるため注意しましょう。

赤ちゃんの免疫力を高める初乳

特に初乳は、赤ちゃんの免疫力を高めるため重要です。産後3~6日くらいに出る母乳は通常の母乳とは成分が異なっており、たんぱく質が多く赤ちゃんの免疫力を高める働きがあります。

生まれたての赤ちゃんは、胎盤を通して受け取った免疫物質、さらに初乳を通して免疫物質を受け取っており、赤ちゃんの感染症予防のため、母乳の質を維持する必要があるのです。母乳の質が悪くなると、赤ちゃんの消化不良やアレルギー反応を起こす可能性もあります。

また、授乳中にカロリーや栄養が不足する状態は、母体にとっても避けたいことです。なぜなら、無理な食事制限は母体の免疫力を低下させ、肌荒れ・抜け毛・疲労感といった症状を引き起こすことがあるからです。

栄養バランスを考えた食事を摂る

産後ダイエットは、食事制限で摂取カロリーを減らすのではなく、母体や赤ちゃんの健康維持に必要な栄養素を増やすことが大切です。以下の栄養素は、母体や赤ちゃんに必要な成分のため、積極的に増やすことをおすすめします。

産後ダイエットは、食事制限で摂取カロリーを減らすのではなく、母体や赤ちゃんの健康維持に必要な栄養素を増やすことが大切です。以下の栄養素は、母体や赤ちゃんに必要な成分のため、積極的に増やすことをおすすめします。

たんぱく質(肉・魚・卵・大豆製品)

たんぱく質は、筋肉・血液・臓器など体をつくるための栄養素です。また、たんぱく質は免疫力を高めたり、ホルモンを生成したりするためにも必要です。

食事から十分なたんぱく質が摂取できていないと、不足したアミノ酸は筋肉を分解して補われます。筋肉が減ると糖の代謝が悪くなり、かえって太りやすい体質になるため、産後は、たんぱく質を多く含む以下の食材を意識して摂りましょう。

動物性のたんぱく質が多い具体的な食材としては、牛肉・豚肉・鶏肉などの肉類や、カツオ・マグロ・鮭などの魚類、卵が挙げられます。また、味噌・納豆・豆腐などの豆類は植物性たんぱく質が豊富です。

鉄分(レバー・ひじき・ほうれん草)

産後は出血や授乳で母体の鉄分が失われやすいため、意識して摂取しましょう。鉄分は赤血球のヘモグロビンを形成する働きがあり、ヘモグロビンは全身に酸素を届けるために必要です。

母体や赤ちゃんの鉄分が不足すると、貧血が起こりやすくなります。貧血になると、動悸・息切れ・疲労感などが現れやすくなるため注意してください。

鉄分が多い食材としては、レバー・ひじき・ほうれん草が代表的です。そのほかにも、小松菜・レーズン・牡蠣・プルーン・赤身のお肉などもおすすめです。

カルシウム(牛乳・小魚・大豆製品)

カルシウムは、骨や歯を構成する主な成分です。赤ちゃんの骨の成長に必要なのはもちろん、母体の骨の健康を維持するためにも必要になります。

また、カルシウムは神経伝達や筋肉の収縮にも必要な成分です。カルシウムには神経の興奮を抑え、筋肉が硬くなるのを防ぐ働きがあるため、不足するとイライラしやすくなったり、緊張性頭痛が起こりやすくなったりします。

産後は授乳によりカルシウムが失われやすいので、意識して摂取しましょう。カルシウムが多い食材には、牛乳・チーズなどの乳製品や、小魚、ひじき、海藻類、大豆食品などがあります。

DHA・EPA(青魚・ナッツ類)

DHAやEPAは、赤ちゃんの脳の成長をサポートします。これらにはオメガ3系脂肪酸が含まれており、赤ちゃんの脳や神経組織の発達に関係している栄養素です。

脳に直接入ることができる数少ない栄養素がDHAで、赤ちゃんの知能アップ効果が期待できます。EPAは産後うつを予防し、柔軟な細胞膜をつくる効果が期待できます。

具体的な食材は、サバ・イワシ・サンマ・アジなどの青魚です。クルミ・アーモンド・ヘーゼルナッツなどのナッツ類にも多く含まれています。

ただし、マグロやブリなどの大型の魚は水銀を多く含む可能性があるため、食べすぎには注意が必要です。

糖質や脂質の摂取を適切にコントロール

産後ダイエットをするなら、皮下脂肪が増えやすい栄養素は控えましょう。完全にカットするとエネルギー不足やホルモンバランスの乱れを引き起こしますが、適度に調節すると減量効果が期待できます。

産後ダイエットをするなら、皮下脂肪が増えやすい栄養素は控えましょう。完全にカットするとエネルギー不足やホルモンバランスの乱れを引き起こしますが、適度に調節すると減量効果が期待できます。

適切な糖質の摂り方

糖質は摂取量を減らすのではなく、血糖値が急激に上がりにくい種類を選びましょう。白米のように精製された主食よりも、玄米や雑穀米を選ぶと血糖値が緩やかに上昇します。

また、パンを選ぶなら、精製された小麦粉を使ったパンではなく、全粒粉のパンがおすすめです。麺類を選ぶときは、うどんよりもそば粉が多いそばが適しています。

食物繊維が多い食材を一緒に組み合わせる方法も、血糖値の上昇を緩やかにできます。野菜や豆類の摂取量を増やしたり、食前に食べたりするのもよいでしょう。

間食には糖質が多いものが多数あるため注意が必要です。ナッツ・ヨーグルト・チーズなど低糖質のものがおすすめで、逆に避けたいのは菓子パン・ケーキ・清涼飲料水など、精製された砂糖を多く使ったものです。

良質な脂質の摂取方法

エネルギーとして消費できなかった脂肪分は皮下脂肪に変わるため、産後ダイエット中は過剰摂取に注意してください。ただし、脂肪分はビタミンの吸収を助け、ホルモンや細胞膜の生成に必要なため、完全にカットするのではなく良質な脂質に置き換える方法がおすすめです。

良質な脂質としては、青魚に含まれるDHAやEPAがあります。ナッツに含まれる脂肪分も良質な油が摂取できるためおすすめです。

一方で、スナック菓子・揚げ物・インスタント食品に多いトランス脂肪酸は避けたい脂肪分です。インスタント食品や加工食品は、塩分や添加物も多いため、控えたほうがよいでしょう。

油を料理に使うときは、オリーブオイルやアボカドオイルがおすすめです。脂肪分の摂取を減らしたいときは、揚げ物よりも蒸しや焼き料理を選ぶとよいでしょう。

無理のない運動と組み合わせる

産後ダイエットは食事制限だけで行おうとすると、たんぱく質の摂取量が減り、筋肉量が減って基礎代謝の低下につながる可能性があります。基礎代謝が低下した状態では、リバウンドしやすくなるため、適切な食事と運動を組み合わせましょう。

産後1か月ほど経ったら、ウォーキングやストレッチなど軽い運動から始める方法がおすすめです。体調を見ながら少しずつ運動強度を上げると、無理がなく、続けやすくなります。

また、産後の運動は、骨盤周りの筋肉を鍛えるエクササイズもおすすめです。妊娠や出産によって骨盤が緩みますが、筋肉を鍛えると体形の戻りをサポートし、尿漏れ予防にもつながります。

産後ダイエットは焦らず長期的に

妊娠中に脂肪が増えるのは、赤ちゃんを守り出産に備える役割があるためです。一時的に増えた脂肪も、授乳でエネルギー消費量が増えるため、産後6か月~1年をかけてゆっくりと体形が戻る仕組みが備わっています。

妊娠中に脂肪が増えるのは、赤ちゃんを守り出産に備える役割があるためです。一時的に増えた脂肪も、授乳でエネルギー消費量が増えるため、産後6か月~1年をかけてゆっくりと体形が戻る仕組みが備わっています。

そのため、産後ダイエットをするなら、無理な食事制限をするよりも授乳期間を延ばす対策がおすすめです。何らかの事情で母乳育児が続けられない場合は、消費エネルギーが増えにくくなりますが、無理な食事制限はホルモンバランスの乱れや、母体や赤ちゃんの健康を損なう可能性があるため、おすすめできません。

それよりも、長期的な視点でゆっくりと産後ダイエットに取り組みましょう。バランスの取れた食事を心がけ、体脂肪になりやすい糖質や脂質の過剰摂取に注意してください。

また、適度な運動を組み合わせると、消費カロリーがアップしやすくなり、育児中のストレスを解消してリフレッシュにもなります。睡眠不足やストレスはダイエットの妨げになりやすいため、隙間時間を利用して休息や運動を取り入れてみましょう。

(まとめ)産後ダイエットで食事制限を行うときの注意点とは?

産褥期に食事制限を行うと体の回復が遅くなるため、長期的な視点でゆっくりと産後ダイエットに取り組みましょう

産後すぐは母体を回復することが優先されるため、ダイエットは避けましょう。1か月ほど経ち体調が回復してきたら、栄養バランスに注意しながら糖質や脂質の摂取を控えめにするとよいです。

産後ダイエットは、母乳育児によるエネルギー消費を活用する方法もおすすめです。母体や赤ちゃんに必要な栄養素を摂りながら、運動を加えて体を回復させましょう。