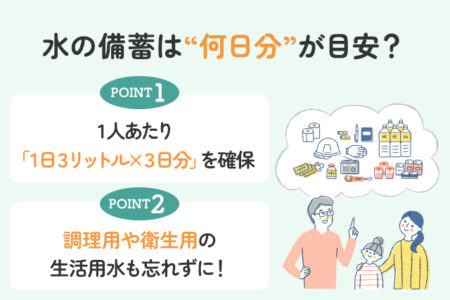

災害用の備蓄水は、一人当たり1日3リットルが目安です。

災害に備えてお水を備蓄したいと考えても、いろいろな面で不安があるかもしれません。そのような悩みがあるなら、備蓄量の目安や保存方法の基礎知識をチェックすることをオススメします。

ここでは、お水を備蓄する目安や、保存するためのコツを詳しく紹介します。手間なく備蓄ができる方法も紹介するので、なかなか実践できない悩みがある人は参考にしてみてください。

目次

一人当たりに必要なお水の量は「1日3リットル」

災害用の備蓄水としては、一人1日3リットルが目安となります。なぜ3リットルが必要なのか、その理由と家族がいる場合の必要量を紹介します。

一人1日3リットル必要となる理由

本来、備蓄水として推奨されているのは7日分のお水です。家族が多いと7日分の備蓄水を用意するのは難しいことがありますが、最低でも3日分は必要とされています。

備蓄水が一人1日3リットルの目安となるのは、飲料水以外も含めているからです。調理に必要な水道水も考慮すると、3リットルは必要になります。

そもそも、一人が1日に飲むお水の量は、1.5~2リットルです。人の身体は6~7割が水分でできていて、1日2~3リットルの水分を尿・呼気・汗などから失っており、失った同量を補わなければ生命維持にかかわります。

これに加え、調理に使うお水の量を考えると、一人1日3リットルが妥当だと理解できるでしょう。1日に失った水分と同量のお水を補わなければならないため、3リットルが目安となっているのです。

家族がいる場合の備蓄水の目安

家族がいる場合は、家族の人数分の備蓄水が必要です。また、年齢や性別によっても体の水分量が異なるため、備蓄水の量を調節してみてください。

成人男性は体重の約60%が水分ですが、小さな子どもは約65〜70%が水分です。体の水分量が多いとそれだけ必要な備蓄水の量が多くなるため、小さな子どもがいるなら量を増やしましょう。

具体的には一人当たり3Lを3日分準備することを前提にした場合、2人暮らしなら18L、3人暮らしなら27L、4人暮らしなら36Lが必要最低量の目安です。

一度に揃えるのは大変なため、1回の買い物で1,2本ずつ購入したりネット注文、自宅配送をお願いしたりすると効率的です。

「調理用」や「トイレ」などの生活用水も必要

備蓄水は最低1日3リットルですが、余裕があれば生活水も用意しましょう。飲むお水以外にも、以下のような用途で備蓄水があると便利です。

調理用のお水

災害時はレトルト食品を温めるような簡単な調理がメインとなります。温めるだけの食品でも湯煎調理が必要なため、そのためのお水を備蓄しておいてください。

また、断水したときに供えて、野菜を洗うお水・煮炊きするためのお水も準備すると良いでしょう。これらは直接口に入るもののため、飲み水と同等のものが必要です。

調理用のお水は、温めるだけの際に使う口に入れないものと、料理に直接使う口に入れるものを区別するようにしてください。

トイレ用のお水

トイレの備蓄水は、余裕があれば用意するくらいのイメージで大丈夫です。飲料水のほうが生命を維持するため重要となるため、トイレのお水は優先順位を低くしても問題ありません。

また、トイレを1回流すのに10リットルのお水が必要です。3日分を備蓄するとしても備蓄量が大量になるため、トイレのお水を備蓄するのは現実的ではありません。

それよりも、携帯用トイレを用意しておくのがオススメです。ゼリー状に固めて捨てられるものがあれば、トイレの配管が壊れて流せないときでも使えて安心です。

衛生用のお水

トイレのお水と同様に、衛生用も必須ではありません。衛生用のお水とは、手洗い・歯磨き・お風呂のお水のことです。

お風呂に入るためには1回100リットルは必要になります。これらを備蓄するよりも、ウェットティッシュ・ドライシャンプー・マウスウォッシュなどで代用してみてください。

また、日常生活でお風呂に入ったらそのままお水を張っておくか、ポリタンクに溜めておけば、生活用水として使えます。トイレや衛生用としてなら、溜めた水道水でも問題なく使えます。

災害用の備蓄水は「ローリングストック法」がオススメ

飲むお水を備蓄するなら、ローリングストックでの管理方法がオススメです。ローリングストックをする際のコツを紹介します。

ローリングストック法とは

ローリングストック法とは、災害時に備え普段から少し多めに飲料水や食材を買い置きし、使った分に応じて補充をしていく方法のことです。一定量以上の食料や飲料水を家に保管しておく方法で、日常生活の一部がそのまま備蓄になります。

ローリングストック法で重要なポイントは、賞味期限を定期的に確認し、古いものから消費することです。いざ災害の際に飲料水や食品の期限が切れていた、という事態にならないように、期限が近いものから使用することで、水や食料の安全性を保てます。

ペットボトル水は賞味期限に注意

ペットボトルのお水は常温での保存が可能で、開封しなければ賞味期限内で品質を保てます。ただし、賞味期限は表示量の確保が目安となっており、長期の保存で水分が蒸発しても規定量が保てるための期間となっています。

そのため、ペットボトル水は、賞味期限が過ぎても品質に大きな影響はありません。ただし、どのくらいの期間品質に影響がないかわかりにくいため、不安なときは3~5年長期保存が可能な長期保存水を選ぶ方法もオススメです。

賞味期限内のペットボトル水でも、開封すると1~3日くらいしか品質を保持できなくなります。直接口をつけると雑菌が入り込みやすくなるため、コップに移し替えて飲むと良いでしょう。

分散させて保管する

備蓄水は1つにまとめて保管すると、災害で破損すれば飲めなくなる恐れがあります。地震の影響でドアが開かなくなって保管場所に入れなくなってしまう場合や、ペットボトル自体が破損する可能性があるからです。できるだけ分散させて保管することで、飲料水を確保しやすくなります。

たとえば、食品庫・玄関・物置など複数の場所に分けてみてください。屋外にある物置や、自宅以外のレンタルスペースを活用するのも有効です。

また、ペットボトル水は重量があるため、移動のしやすさにも注意が必要です。ウォーターサーバー用タンクなら持ち手がついていますが、ペットボトル水が入った段ボール箱も移動しやすいように工夫しておきましょう。

直射日光を避ける

ペットボトル水は常温で保管できますが、直射日光が当たる場所は避けてください。直射日光が当たると温められてしまい、品質を保てなくなる恐れがあります。

「赤ちゃんのミルク」や「高齢者用の栄養補給」も忘れずに

備蓄を準備するなら、家族構成に合わせた防災用の内容にすることが大切です。とくに注意が必要なのは赤ちゃん・高齢者・ペットがいる家庭です。

それぞれオススメの備蓄品と災害対策を紹介します。

赤ちゃん向け備蓄

赤ちゃんがいる家庭では、粉ミルク・おむつなどのベビー用品を備蓄しておいてください。また、火を使わず開封してすぐに食べられる瓶詰めのベビー用品があると便利です。

災害時に注意したいのは、湯冷ましが作れないことです。粉ミルクだと湯冷ましを作るためにお湯を沸かさなければなりませんが、いつでも調理できる環境があるとは限りません。

赤ちゃんがいるなら、万が一に備えて液体ミルクも備蓄しましょう。缶やパックに入っており、常温保存が可能で、開封後すぐに与えられるメリットがあります。

高齢者向け備蓄

介護の必要な高齢者がいる場合では、介護食やおむつなどを準備しておいてください。レトルト食品や缶詰があると、少ない調理で食事ができます。

ただし、レトルト食品では栄養が偏る恐れもあるため、野菜ジュース・青汁なども準備しておくと安心です。高齢者は水分補給が少なくなり脱水になりやすいことから、スポーツ飲料やスープを備蓄しておくのも良いかもしれません。

赤ちゃん用品も介護用品も、災害時は入手しにくくなります。流通が滞って物が入ってこない恐れがあるため、少し多めの備蓄がオススメです。

ペット向け備蓄

ペットを飼っている家庭では、動物用のお水を備蓄しましょう。ペットや赤ちゃんが飲めるお水もあるため、ウォーターサーバーを選ぶ方法もあります。

ウォーターサーバーはボトル水が定期的に配送されてきて自然と備蓄できる点や、電気が通っていればお湯が出るメリットがあります。ただし、電気が切れるとボタン式では使用できなくなるため、つまみをひねって出せるものがオススメです。

お水以外に必要な「非常用の備蓄」

水の備蓄以外にも災害時の防災備蓄があるといざというときに役立ちます。準備しておくと良いものや何日分必要かをチェックし、揃えておきましょう。

食料品

お水の他に非常用の食料品も必要です。普段の食品を多めに買い置きし、賞味期限の古いものを消費しながら買い足すローリングストック法を活用しましょう。

大人2人1週間分の非常食を以下で紹介します。

1.米

米は主食になるためkg2袋を備蓄しておきましょう。1袋消費した際にもう1袋購入すればいつでも備蓄されている状態になるので、安心です。

2.缶詰

魚や焼き鳥などの缶詰を18缶準備しましょう。

3.レトルト食品

牛丼やカレーなどを18個、パスタソースは6個程度必要です。

4.調味料

砂糖や塩、しょうゆや酒、みりんなどがあると、いざというときに便利です。

5.日持ちする野菜

じゃがいもやにんじん、玉ねぎなどをストックしましょう。

6.インスタント食品

みそ汁やラーメンなどはお湯があれば食べられるので、6個程準備しましょう。

衣類

避難所で避難生活を送る場合、着替えがないと不衛生です。衣類の支援物資が届くには3日から1週間ほどかかるので、最低でも3日分は準備しておきましょう。

軽量かつコンパクトに収納でき、収縮性や速乾性があって抗菌、消臭機能つきのものがオススメです。

1.下着

Tシャツやショーツ、ブラジャーなどで、黒やグレーの地味なものが良いでしょう。

2.靴下

とくに冬の避難所は床が冷たいため、厚手のやや長めのものがオススメです。

3.動きやすい服

パジャマ代わりにもなり、片付けの作業時でも動きやすいためあると便利です。冬は厚手のスエットが適しています。

4.アウター

停電が続くと暖房も使えないため、風を通さず軽くて保温性の高いダウンのようなアウターも必要です。

5.スリッパや靴

避難所内で便利なスリッパ、動きやすいスニーカーも準備しておいたほうが良いでしょう。

生活用品

停電や断水が続いたときを想定し、避難所での生活であると便利な生活用品も揃えておきましょう。

1.洗面用具

歯ブラシや歯磨き粉、石鹸やお風呂に入る場合を考えてシャンプーも準備しましょう。

2.毛布

防寒用にコンパクトで保温性の高いものが良いです。

3.マスク

感染症予防や防寒にもなるので、使い捨て用を多めに備えましょう。

4.ウェットティッシュ

断水時に手や体を拭くのに役立つ上に、感染症予防にもなります。

5.携帯トイレ

避難所生活ではトイレが困るため、凝固剤や吸収剤入りのものを準備しましょう。

6.カセットコンロ

電気やガスが止まった場合、調理するときに役立ちます。

7.カイロ

かさばらず防寒にも最適なので、多めに用意しておきましょう。

8.虫除けスプレー

夏の避難所生活や復旧作業時に役立ちます。

9.その他

スマホの携帯バッテリーや携帯ラジオなどの情報関連グッズも備えましょう。

安全用具

災害発生時は、家屋の倒壊やがけ崩れなどでケガをするリスクが高まります。身を守るためにも、安全用具を備えておきましょう。

1.ヘルメット

落下物から頭を守ってくれます。

2.懐中電灯

夕暮れの避難所への移動や避難所生活で役立ちます。

3.軍手

瓦礫の撤去時に手を守ります。

4.救急用品

ケガの手当てに役立つ消毒や絆創膏、包帯や滅菌ガーゼ、テープなどです。胃薬や頭痛薬などの常備薬もあると便利です。

5.ホイッスル

家屋に閉じ込められて助けを求める際に役立ちます。

6.レインウェアや長靴

大雨や台風など災害時にレインウェアや長靴があると避難しやすいです。

7.その他

万能ナイフ類や工具セット、ロープなどは避難所生活や救助時に役立つので備えておくと良いでしょう。

まとめ

災害用の備蓄水は、一人当たり1日3リットルが目安です。

災害に備えるなら、備蓄が必要です。とくにお水は生命維持に重要となるため、備蓄方法を工夫しながら、万が一の際に供えておくことをオススメします。

あれもこれも最初から備蓄するのは大変なため、必要最低限のものから準備してみてください。また、手軽に備蓄ができるウォーターサーバーも検討してみると良いでしょう。